相比于KPI,互联网公司为什么如此偏爱OKR?

OKR为什么在互联网大厂盛行?原因很简单,天下苦KPI久矣。那么,和KPI相比,OKR有什么优点?一起来看看吧!

一、KPI是压力,OKR是动力

话说当代互联网人的三大压力,当属房子买不起,对象找不到,但KPI不能不背。

KPI和OKR有何区别?前者是结果导向,后者是过程导向。KPI只看结果不看过程,结果只有两个:达标和不达标;而OKR是将目标拆分成多个关键结果,完成多少是多少,超额完成奖励更多。

就好比跑100米给100块钱,KPI是设置几个档位,优秀的多跑奖励多,差的少跑奖励少,没达标就都没钱;OKR则是不设限,跑多少给多少,跑多了给更多。所以你看,压力是不是小了很多?

压力一小,吃饭也香了,头也不秃了,干活也有精神了,工作效率提高了。

二、减少内卷,重在提升

KPI是和薪资挂钩的,老板会根据员工的工作输出进行考核打分,考核高的升职加薪走上人生巅峰,考核低的没钱没晋升打入冷宫。

所以,员工为了争绩效考核第一,就会相互比较、拼命加班,即使事情做完了也会假装式加班,给老板留个好印象,表明自己的价值观正确。

而OKR是管理工具,是和薪酬脱钩的,这就会让员工聚焦在自己的目标本身,不断提升自己的业务能力,而不是把心思花在和同事的恶性竞争上。

这样一来,员工没有了高低贵贱之分,内部氛围超好的,人人都happy ending。做人嘛,最重要是开心,做互联网人嘛,最重要是互相开心。

三、促进更为密切高效的部门协作

KPI是私密性的,你和同事彼此都看不到对方的KPI,只有老板才能看到你们的KPI。前面说了,KPI与薪酬挂钩,注重的是个人业绩,让员工只关心自己的一亩三分田。所以,同事之间不会相互协助,因为你帮他,最后他考核成绩第一,岂不是搬起石头砸自己的脚?

而OKR是透明性的,从老板到员工,每个人的目标都是公开的。制定OKR的过程,也是上下级充分沟通的过程,大家相互了解彼此的目标和需求,可以更好地相互协作。

公开透明的OKR既能加强部门协作,又能避免重复多余的工作,减少人力物力的浪费。

四、主动达成自己想要的目标。

对员工而言,目标在于能帮助你理解一项工作的意义和价值,如果员工是被动接受上级分配的任务,就会变成一个工具人,从而缺乏主观能动性。

比如一级组织的目标是建一座摩天大楼,二级组织的目标是设计建筑图,三级组织的目标是盖大楼主体,基层员工的目标是砌墙。通过一层层的目标分解,到了员工那里他就会觉得自己只是个搬砖的,就不会懂得做这件事背后的意义了。自上而下的KPI,就是这样的尴尬境地。

而OKR是自下而上的,下级从上级的OKR可以看到公司策略,基于自己的能力和兴趣主动制定自己的目标。

也就是说,你的目标不是被强制分配的,你知道自己想要达到什么目标,以及达到目标要怎么做。这就好像,你妈逼你相亲和你自己相亲的区别,第一种你会随便应付一下,第二种你会想出一套策略来追求那个你喜欢的女孩子。

试问,哪种成功率更高?

五、直面苦难,敢于挑战不可能

在KPI模式下,老板根据自己的判断将工作分配给不同的员工,每个人都在做着自己熟悉的事,为了结果而完成结果。久而久之,每个人都呆在自己的舒适圈里,止步不前。

《功夫熊猫》里有一句经典台词是这样说的:如果你只做自己能力范围之内的事情,就永远不会进步!

对互联网公司而言,要想保持快速发展,创造是第一动力。而OKR鼓励员工挑战极限并允许失败,驱动大家走出自己的舒适圈,突破极限、勇攀高峰,从而激励公司和个人不断超越过去。

但申明一下,这不是说KPI是洪水猛兽,要取缔,而是要在不同的场景下使用。

对企业而言,在竞争激烈的商业环境中,OKR可以帮助管理层主动规划增长点、快速应对变化、及时调整目标,在全公司范围内形成共识、敏捷行动。不与绩效考核挂钩的OKR理念,也能够激励员工发挥主动性和创造性,从而带来高水平的业绩。

对员工而言,OKR可以帮助员工清晰地了解团队的发展方向,并在这个过程中明确自己的位置,制定有野心、有挑战的目标,为团队主动贡献自己的一份力量。OKR公开透明的特点,也能够为员工提供充分的上下文,促进部门协作,实现上下同欲,围绕最重要的事项努力。

OKR为什么“不OK”了?

OKR名声大噪,很多企业就把它当成了可以解决当下管理问题的一剂特效药,就跟当时KPI制度风靡时,大家如获至宝一样。

但是我们要知道,没有什么工具或者制度是完美的,也没有什么方法能100%解决企业问题的,我们只有找到适合企业的管理模式,建立其落地生存的土壤,才能让企业的管理持续良性的发展下去。

当时有多期望,现在就有多失望,这是很多企业家应用OKR之后的心情。

人工智能时代,传统的金字塔结构已经不能适应市场的变化,组织的各个节点需要相互协同,客户的要求也要快速的响应,这就更要求组织趋于扁平化的发展。

应运而生,OKR来了,它能帮助团队明确目标,全员对齐目标,公开透明的工作方式让团队即时高效沟通,这似乎解了大家都燃眉之急。但是这一舶来品却并没有如大家所愿顺利推行,而是在落地的时候发生了变异——变成了那个我们最熟悉的——KPI。

最近在一个职场论坛上看到大家都在聊OKR,引起一片哀嚎。

- “领导的才有资格叫OKR,我们的只配叫KPI。”

- “想KR想到头秃。”

- “OKR问你制定目标,差不多就是军令状,然后用KPI来考核。”

- “别再叫OKR了,叫中华田园KPI算了!”

近几年,像华为、万科等大企业都谋求管理改革,不论过程如何,最终的结果还是很不错的,惹得众多企业家心痒难耐,好像自己公司不搞搞OKR就赶不上时代的大潮。

老板一声令下,公司就开始推行,没有深入考察公司与OKR的契合点在哪儿,也没有对公司上下进行系统培训,反正撸起袖子就是干!结果可想而知,打乱公司原有点管理模式不说,员工也深受其累,业绩反而下降了。

于是,OKR很快就被大家诟病:这不就是变异的KPI吗,披了一件OKR的外衣罢了,这不比KPI还要内卷?

公司在决定推行OKR之前,先了解它,弄懂它。

很多企业家在尝试OKR的时候,都是带着半信半疑的态度的。自己没搞清楚OKR和KPI的区别,但是大家都在用,我不用是不是会落后于别人?

于是施行的时候就有这样的疑虑:

- 不考核了,员工哪还愿意去挑战啊?难道不是更加懈怠?

- 那他们不是想做什么做什么,目标还能如期完成吗?

- 我把KPI周期压缩得更短,把KPI公开,也允许员工自行制定其中一部分KPI,是不是KPI就成了OKR?

这也就解释了为什么会有“10个OKR,9个都做成了KPI”的管理怪圈。

明明是个目标管理工具,为什么大家都把OKR当成绩效考核工具来用?谷歌前首席人才官拉斯洛·博克说过:“人们即便对旧有的绩效管理有千般的不满,他们也同样不会自动自发地对新的绩效管理方式说好。”

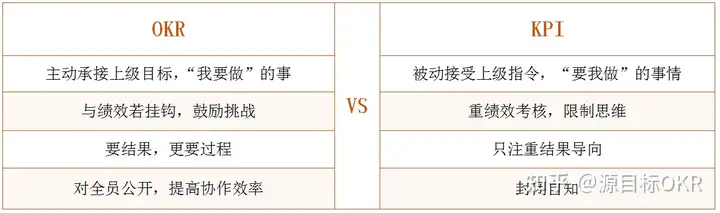

OKR和KPI的主要区别是什么?

用一张表格来说明:

总体来说,KPI强调的是达成目标,而OKR主要强调对项目的推进。前者强调在规定的时间把完成基本任务,而后者强调如何高效协同上下一心去完成一个非常有野心的项目。

OKR呼声这么高,为什么众多企业会应用失败?

我们的企业家引入OKR,有改革的意识是好的,这意味着他们想要谋求更好的发展,这对中国整个行业发展来说是好事。但是为什么总是用着用着就变形了呢?

无论是OKR还是KPI,都只是我们管理企业的辅助工具。

当时KPI刚出的时候,企业家的呼声甚高,觉得获得了企业的“管理;灵药”,可以一劳永逸的解决员工执行力不够的问题,认为只要定好相应的KPI,手下的人按部就班的去完成,这样企业就如同一个永动的机器一样,不停歇的转动下去。

然而,事实并没有如他们所愿。于是他们把矛头指向了KPI,殊不知,这并不是工具的问题,而是人都问题,当企业家把人当做机器上的零件去指挥,那么他们持久经营的计划终会落空。

KPI坏吗?其实并不坏,在工业时代,物资贫乏,通过绩效和奖金的方式的确可以驱动员工发挥更大的生产力,双方获利。

但是在如今的信息时代,KPI在很多地方都开始失效,于是有了现在都OKR。

二者其实也是一个进化发展的过程。本质都是激发潜能,KPI是外在驱动,OKR是内在驱动。当下的时代,人们希望从工作中获取的东西已经不仅仅是简单的工资了,更多的是自身的成长、内心的成就感以及其中的快乐。因此,时代也在迫使企业进行变革,但是究竟怎么改,怎么变,企业需要有更多的思考,而不是简单移植。

“OKR不是灵丹妙药。OKR的本质是激发人的动机,但是在OKR的使用过程中,最大的阻力不是能力,也不是资源,而是认知,尤其是一把手的认知。”

这是《绩效使能》作者况阳对企业使用OKR时的重要提醒。

送你一份简单实用的OKR自检清单

这个双月已经快要结束了,很多公司正在进行OKR复盘和计划,有的人心潮澎湃,有的人暗自揪心。下面有10条checklist,可以作为自检清单,希望可以帮助同学们提高效率。

1、先有年度OKR,再有季度或双月OKR,哪怕最终年度变化很大也尽量不要直接写季度OKR。

2、先有公司级OKR,再有团队级OKR,最后有个人级OKR,年度/季度/双月均应如此。

3、公司级和团队级OKR均应共创完成,而不是告知了事。个人OKR也可以在分享中有所改进和调整,不必闭门造车。

4、OKR是目标+关键结果,不等于行动计划;具体的行动计划应该单独列出,每周跟踪及回顾,必要时及时调整。

5、目标不等于O,激动人心的目标才等于O,即“公司/团队/个人在周期末要去到哪里?”O应当是定性的,也可以定量,前提是定的量足够鼓舞人心。不激动人心的目标基本是岗位职责带来工作任务及衡量指标,不用在OKR中列出(也有将其并入承诺型OKR的说法,但是我不是特别推荐,形式主义痕迹过重)。

6、KR有两种形式,为了形象我称之为“如何衡量型”和“如何实现型”:写成如何衡量型的KR,即“我怎么知道到了目的地?”比写成如何实现型的KR,即“我要如何去到目的地?”效果要好很多,思考也更积极多元,当然,需要配合具体的行动计划。

7、季度的O不应该等于年度的O,而是如何贡献于年度的O或KR的实现,如果一样,大多数情况是对于季度O的思考和共创的深度和质量还是不够。

8、O和KR的任何一条的描述都不要重复,如果发现重复了则重新审视O。

9、KR不能只有一个,如果只有一个,那么O不是O,O是KR。KR建议2~4个。

10、公司/团队/个人的OKR完成从上到下的共创后需要有一个从下向上返回的因果验证的过程,确保公司/团队/个人的目标、关键结果和行动计划之间相辅相成,形成合力。

很多人喜欢在OKR中罗列所有的工作,事无巨细,我觉得可能有几种原因:

1、没有单独的工作计划,把OKR当作工作计划来使用;

2、OKR对齐会/校准会是唯一官方的会议,可以让老板和同事知道自己干了很多事;

3、无论是O还是KR,对自己的选择判断没有信心,没有功劳可以先有苦劳;

4、没有思考过要把部门和自己带去哪里,也就不知道什么才是激励人心;

5、绩效考核或者他人评价与OKR完成情况强连接,也就必须在KR上小心翼翼、讨价还价、管理期望;

由此可见,如此多阻碍OKR正常发挥的原因除了个人知识和能力的问题外,还有公司层面制度和文化的问题,都需要我们逐步的突破和解决(这本身就是一个很激动人心的O)。

最有效的方式就是每个人做好自己的部分,包括提高对于OKR工具的理解和书写OKR的标准,再不断的反馈和共创集体的部分,例如目标管理与绩效管理的关系,塑造突破创新的文化等等。这样就能形成正向的驱动和循环,把个人、团队和公司带到下一个高度。

让OKR帮你驱动员工

2014年之前,OKR的搜索指数日均60-70左右;2017年后快速增加,2019年开始到现在,OKR搜索指数已经在2000上下波动了,增长了30倍!

热度高涨、众说纷纭的背后,既代表着人们对OKR寄予厚望,也包含着对OKR的种种疑虑。

我们将从OKR的底层激励逻辑说起,给你还原一个真实的OKR。

至于用不用OKR,看完文章,你自然也会有答案。

是什么在驱动你的员工?

1、丹尼尔·平克将人类的驱动力分为三种

驱动力1.0——即生物性驱动力

这种驱动力来自最基本的生存需求,如饥饿驱使下,寻找食物的欲望;口渴驱使下,求得饮水的欲望,以及性欲驱使下的交配欲望等。

驱动力2.0——即外在动机驱动力或外部动机

如寻求奖励,避免惩罚等,胡萝卜+大棒就是此驱动力应用的典型方式。

驱动力3.0——即内在驱动力或内在动机

如好奇心、激情、学习欲望、探索欲望等,完成任务和取得成绩的本身就是动力。

大量科学研究表明,内在动机对人的创造性、创新能力有很大的促进作用,且高水平的内在动机是杰出创造性人才的重要特征。

研究也表明,外部奖励能够弱化内在动机,将内在动机转化为外部动机。

2、驱动力3.0的三大要素

第一要素是自主,即自我决定做什么,包括工作内容自主、工作时间自主、工作方法自主、工作团队自主。谷歌工作高度自主早已闻名业内,而巴西的塞氏企业,甚至在上个世纪就是实现了自治管理。

第二要素是专精欲望,即想把做的事情做的越来越好的欲望。这是一种当我们所面临的挑战与我们的能力恰好吻合时的最佳体验,工作本身就是奖励。

第三要素是目的。它是自主和专精的内容,如目标、誓言和政策等。为认可的目的而付诸行动,并追求目的的达成也是人类的天性。

3、OKR与驱动力3.0

OKR源于目标管理,以明确的、有挑战性的目标作为员工的主要激励因素,即驱动力3.0。

为什么OKR的结果不直接用于员工薪酬?

薪酬激励属于外部动机激励,OKR的目标驱动属于内在动机激励。由于外部激励能够弱化内在动机,所以为了避免薪酬激励弱化目标激励,OKR的结果不直接与员工的薪酬相关。

也因此,OKR是一个更为纯粹的绩效管理工具,实现了内在动机激励机制与外部动机激励机制分开的有效双激励。

由于少了对薪酬的顾虑,员工便能为自己设定更具挑战性的目标,并在目标的激励下专注于目标的实现,并通过设定关键结果让员工明确实现目标的路径,保障目标达成。

没有来自外部的巨大目标压力,而是为了挑战自己而努力,这本身就是让员工兴奋的事情。

要落地OKR,这几个条件必不可少

近几年OKR目标管理法受企业追捧很多知名企业都在试用该管理方法,相比于KPI,OKR有诸多优势。但这些优势,能不能充分发挥出来,落地执行非常关键。

据说,90%的公司都把OKR都做成了KPI,也有很多公司的OKR变得非常形式化,花了很多时间写了一堆材料,写完就丢一边不管了没用了。

说到底,OKR是一个工具,工具好不好用,主要看公司会不会用。OKR要能充分落地充分施展,有三个条件非常重要,今天主要来说说这三个条件是什么。

OKR是一个好东西,可以尝试。但是还是要问自己为什么要用OKR?能不能把OKR的价值真正发挥出来?我觉得这是个组织的管理者、推动者在落地OKR这件事情上要进行的第一个思考。第二个思考,我的组织适合推行OKR吗?

我们认为在推行OKR的过程当中有三个条件是必不可少的:

第一,需要公司领导层的全力支持和投入。

OKR想要在全公司正常推进,不是任何一个职能部门能独立完成的。而团队的成员一旦不理解、不认可、不重视这个机制,他们会有一万种办法来糊弄。这样的事情,必须要团队领导层牵头,才能充分引起全公司中高管的重视,并真正落实、践行。战略或目标团队也好,HR团队也罢,更多都是承担辅助和推动工作。只有领导层长期的坚持在公司起到引领是示范作用,才可以保证OKR这种管理方法

第二、所有人建立共识。

OKR强调横向、纵向的共识拉齐。一个有目标感、有凝聚力和指导意义的OKR,一定是共识、共创的结果。共识有几个方面:对目标的共识、对实现路径的共识、对资源配置的共识。这些共识都需要高效坦诚的沟通来实现。

所以我们需要通过四个会议来成共识。圆桌会,领导提,大家一起讨论,确定一个总的目标。共识会,所有人确定自己的目标,纵向横向对齐,消除壁垒。进度会,解决问题,确保所有人朝着一个目标前进,复盘会,互评互赞,总结经验。

第三,要有正确的方法和趁手的工具。

在实践中,可以用变革的思维去指导OKR的落地工作。通过解冻、变革、冻结的过程,真正做到OKR理念到位、管理到位、执行到位、工具到位。

在解冻的过程当中,要建立更多的共识,找好那个我们想要埋入这颗种子的土壤;在变革过程中做好管理,让OKR与绩效管理等机制衔接起来;最后是冻结,就是通常说的管理习惯的形成。OKR是一种思维模式、工作习惯、组织实践。只有通过我们不断地复盘、不断地温故而知新,才能逐渐形成这种管理习惯,这颗种子才能逐渐成长为大树,才能去影响这个组织、赋能整个生态。

说到工具这里推荐 源目标OKR。

源目标OKR 优势1:功能强大,简单易用

通过八大模块,完成OKR制定、执行、复盘、考评的闭环;精选最有价值的功能点,摒除繁复使用率不高的操作,即想即得的体验,一看就会用。

源目标OKR 优势2:服务专业

让OKR匹配企业,从前期培训、中期复盘、输出具体实施方案,从【项目准备期】到【实施平稳期】,资深顾问团队管家式全程跟踪指导。